九頭(くず)と申します。

先日、税理士試験直前ということで受験生の皆様の励みになればと思い

以下の投稿をxにてさせていただきました。

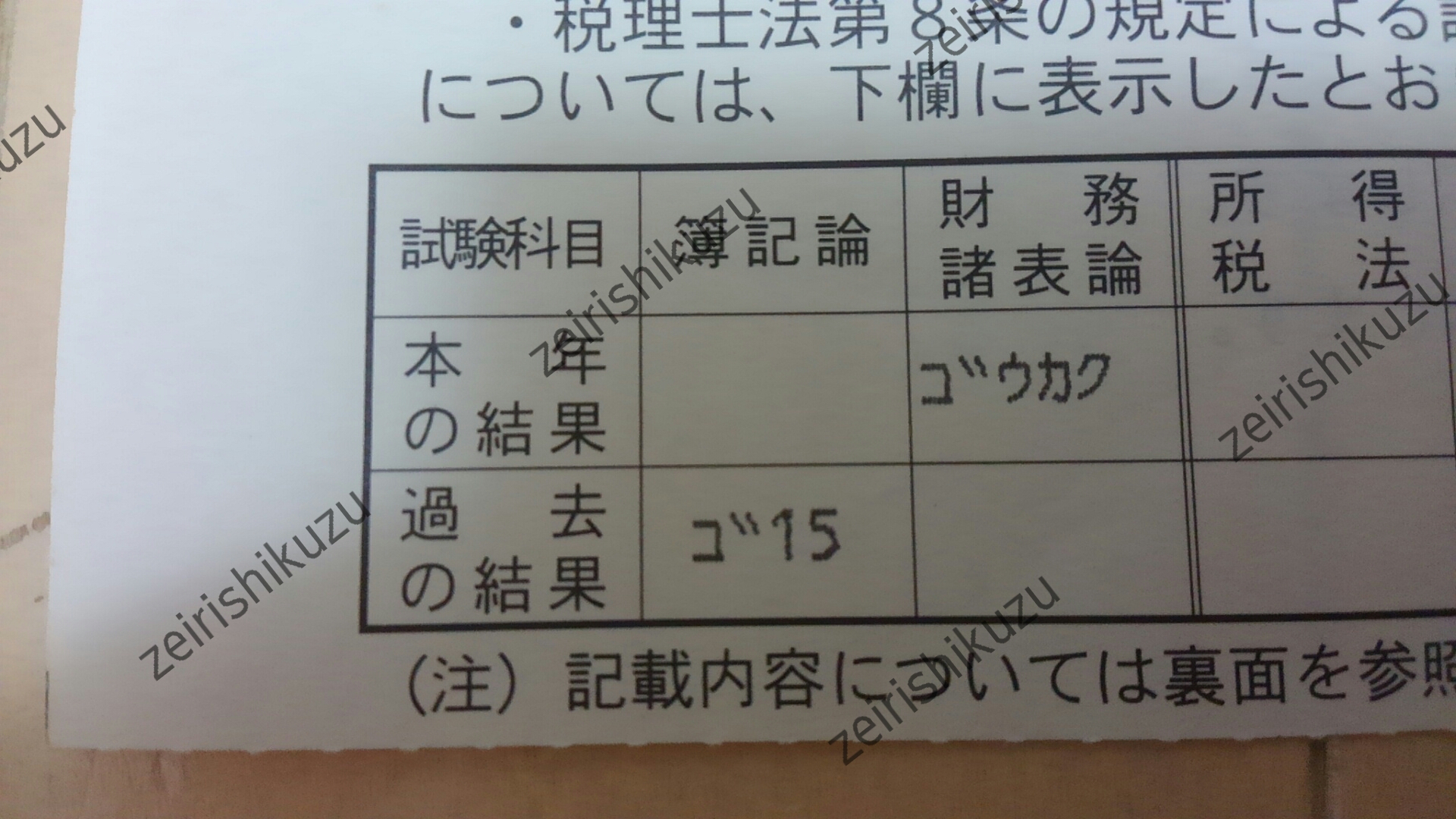

今年の税理士試験は厳しいかな

と思っている方にこそ聞いてほしい

税理士試験の合格者には毎年必ず

「答練で全然点を取れてなかったのに受かった」

という方々がいます彼らの共通点は

「諦めずに最後までベストを尽くした」

この一点ですそう考えるとまだ諦めるのは早くないですか?

— 九頭(くず)@税理士試験の情報発信中 (@zeirishikuzu) July 5, 2025

予想以上の反響がございましたので

なぜ合格可能なのか?、具体的な方法は?

についてお話させていただきます。

九頭

九頭 勉強で疲れた時に軽い休憩としてお読みいただけると嬉しいです

なぜ、直前まで点が取れていなくても合格可能なのか?

なぜ、直前まで点が取れていなくても合格可能なのか?

それは答練と試験本番は全くの別物だからです。

答練とは?

まず、ここでは答練を直前期で各資格予備校が作成している問題の事を言います。

そして、答練とはどのような意図をもって作られているのか?

というと、非常にシンプルで

ここの論点は出題可能性があるな。

じゃあ、受講生にここは解けるようになってもらおう

といった意図で出題されるので

同じ問題はあまり出題されません。

九頭

九頭 何度も出題されるものは重要性が超高い!と思われているものです。

そのため、これまでの学習が足りていない方は答練が出題されるたびに低い点数を取り続け、自信を無くしていきます。

試験本番と答練の違いって?

では、試験本番と答練はどう違うのか?

まず、当たり前ですが問題作成者が全然違います。

そして、本試験作成者は一言でいうと

問題作成に慣れていない素人さんです。

そのため、自分が通っている資格予備校の問題文に慣れている方は戸惑ったりすることもあります。

九頭

九頭 私も試験本番で問題文を読んで

「??」

と、思ったことがありますよ

そのため、作問のプロである資格予備校の講師の先生が作っている問題とは勝手が違うため

必ず普段の答練とは同じ結果になるとは限りません。

また、試験範囲に関する学習度合いも答練と本番では違います。

先ほどもお伝えしたように答練ではほとんど同じ範囲は出題しません。

そのため、学習が足りていない方は

・答練1回目…学習不足で点が取れない

・答練2回目…学習不足で点が取れない

といったことを繰り返しています。

しかし、本番はどうでしょうか?

試験本番はこれまでの答練の学習範囲が試験範囲といっていいでしょう。

そのため

・答練1回目の範囲…復習してできるようになった

・答練2回目の範囲…復習してできるようになった

という状況になっていれば答練時の自分よりも点が取れる自分になって本番に挑めます。

そうなれば十分に合格は可能となります。

では、残された時間で何をすれば?

ここからは残された時間の使い方です。

まず、前提として自分は今の立ち位置は全受験生の中で後ろの方にいる、という現状を把握したうえで一日一日を過ごすことが重要になります。

九頭

九頭 自虐ネタではなく、現状把握をしたうえで戦略的に動くことが重要ということです

税理士試験は点取りゲーム

税理士試験は問題用紙に散らばる100点の点数を120分の間に効率よく回収するゲームです。

そして、出来る人と出来ない人の違いは

・出来る人…100点のうち回収できる範囲が人より多い

・出来ない人…回収できる範囲が人より狭い

これだけの違いです。

そして、残された時間の中でまず回収できる点数を増やすことが必要になります。

使う教材は絞っていく!

試験直前は出来ることが限られていきます。

特にお仕事をされている方は尚更です。

なので、使う教材は絞っていくようにしましょう。

一番はとにかく答練を繰り返すこと

結局残された時間でやるべきことは

・出来る範囲の精度を更に高くする(20点満点中15点取れる状況なら18点取れるようにする)学習

・出来ない部分を出来るようにする(出来ない部分で尚且つ出題可能性が高いものに限ります)

の2つです。

回収できる点数を更に高くするか?回収出来ない部分を回収できるようにするか?と言い換えてもいいでしょう。

その2つを出来るようにするのが答練を繰り返す作業なのです。

答練は各資格予備校の講師の方々が重要論点と定めた部分を出題されているので

同じ予備校に通う受験生も同じように重要視しています。

そして、各資格予備校はそれぞれの動向を注視しています。(特に大手同士はかなり注視しているようです)

九頭

九頭 私が現役の時も

某大手がやっているからここもやります

と、先生が漏らしていたことがありました(笑)

つまり、大手が重要と思っているところは皆が出来るところです。

税理士試験は点の取り合い対決ですので大勢の受験生が出来るところで点を伸ばせないとかなり痛いです。

なので、答練を繰り返すことによって

・出来る部分の精度の向上

・出来ない部分で重要度の高い部分の克服

の2つが一度にできるようになります。

資格予備校に通っていないため答練の問題が手元にない方は

個別問題集などの重要度の高いと書かれている論点を丁寧にこなしていきましょう。

理論は絞っていく、そしてただ覚えるだけでなく…

理論も時間がありませんので、全部覚えられるという絶対的な自信がある場合を除き

絞っていきましょう。

私のような小心者にとってはかなり勇気がいりますが時間が限られているので

ある程度の勇気が必要になります。

そして、出来ればただ覚えるだけでなく

答練や過去問なども見ながらどのように出題されるのか?

どのように解答すればいいのか?

なども学んでおきましょう。

これは年によって変わるので断定はできませんが

覚えたものをそのまま書けば合格点が取れるわけではないことが多いのが試験です。

覚えたものの中で必要な部分、そうでない部分を把握してきっちり使いこなして初めて合格点が取れるので

なぜこの問題ではこの部分だけでいいのか?この理論も解答する必要があるのか?

なども学びながら覚えていくといいでしょう。

試験はタイパ重視!

そして試験直前にやってほしいのがタイパの良い時間の使い方の習得です。

120分で60点を効率よく集めるのが試験ですので最もやってはいけないのが

出来ない部分に時間を割くことです!

例えば5点の部分に20分を費やして不正解だったとしましょう。

100分で60点を取るゲームに早変わりしてしまいます。

そうなると難易度が一気に上がります。

自分は出来ない方だと思ってるなら他の受験生以上に立ち回り方が重要になります。

私も本番2週間前くらいになると過去問を見ながら

・ここは時間かける

・ここは結論だけ書いて細かくは書かない(理論)

・ここは最後に時間があったらやる

などとシミュレーションをしていました。

得点能力が劣るときは得点効率で他の受験生に勝つ!

という意識で挑むといいでしょう。

自分が出来ないものは他もできないと思え!とは?

自分が出来ないものは他の受験生もできないものと思え!

って聞いたことないですか?

この言葉って結局先ほどのタイパの話になりますが

この考え方が出来ないと

九頭

九頭 ここは時間がなかったらやらなくていい

といった決断が出来ないのです。

九頭

九頭 え?わからないな

でもみんな出来てそう…

となると捨てるべき問題が捨てられず、さらに試験中にメンタル面でダメージを受けます。

すべての受験生はやったことのない問題は出来ません!

なので、答練でも、テキストにも書かれていないことが出来る人は

偶然実務でかかわったことがある人だけでそんな受験生は超少数です。

九頭

九頭 多分合格者より少ないですよ

なので、全く知らないものが出てきたときは

みんな出来ないと思ってもらって大丈夫です!

最後に

いかがでしたか?

直前の立ち回り方についてご紹介させていただきました。

長々とした文章になってしまいましたが私が伝えたかったことは

・限られた時間は有効に使おう!

・資格予備校が直前期に出題するものは本試験に出題可能性が高いと予想しているもの

・試験本番の時間の使い方も有効に!

といった内容です。

この記事を読んだ皆様が

試験が終わったときに

九頭

九頭 やれることはすべてやった!

と思っていただけますと幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

xやってます

フォローしていただけると嬉しいです!

こちら → 九頭 x

ブログランキング クリックしていてだけると嬉しいです!

こちら ↓